越剧,是中国南部地区的一种传统戏曲艺术形式,其历史可以追溯到明清时期。随着时间的推移,越剧不仅保持了其固有特色的同时,也不断吸纳和融合了来自其他文化和地域的各种元素,这一过程对于丰富和发展越剧唱段至关重要。

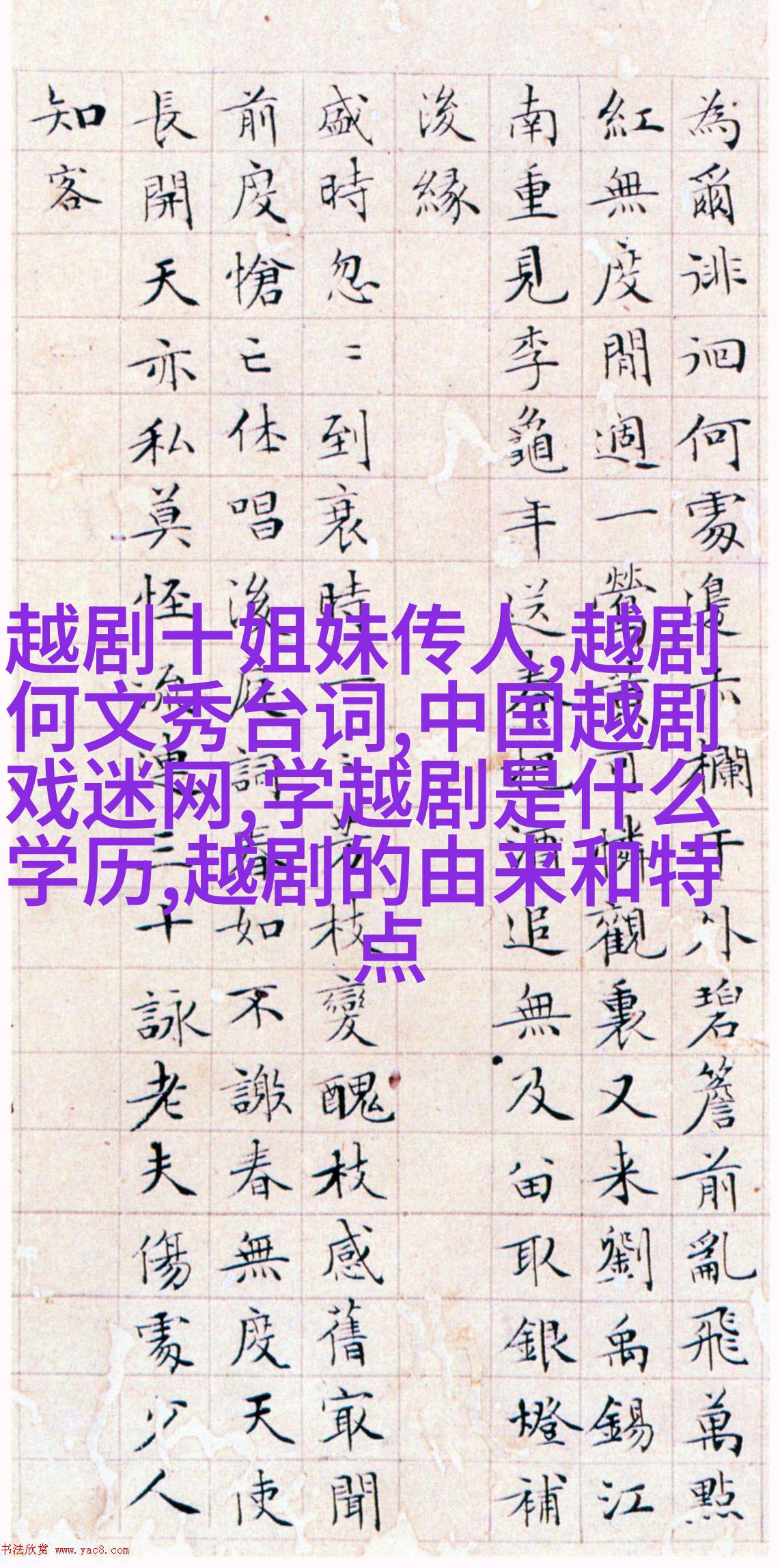

首先要说明的是,“唱段”这个词汇,它源自于戏曲表演中的“段落”,指的是由单个角色或多个角色共同完成的小场面或者情节片断。在越剧中,一个典型的表演通常由多个唱段组成,每个唱段都有其独特的情感色彩、艺术风格以及音乐旋律。这些唱段通过歌声、舞蹈、念白等多种表现手法,将故事展开得淋漓尽致,让观众沉浸其中。

那么,在具体分析外来元素如何影响和改变这一艺术形式之前,我们首先需要了解一下古代与现代之间文化交流的背景。从唐宋时期开始,一系列的朝贡贸易活动使得东方文明与西方文明产生了一定的交响作用。此后,无论是在宗教信仰、哲学思想还是文学艺术方面,都不可避免地发生了互动与融合。

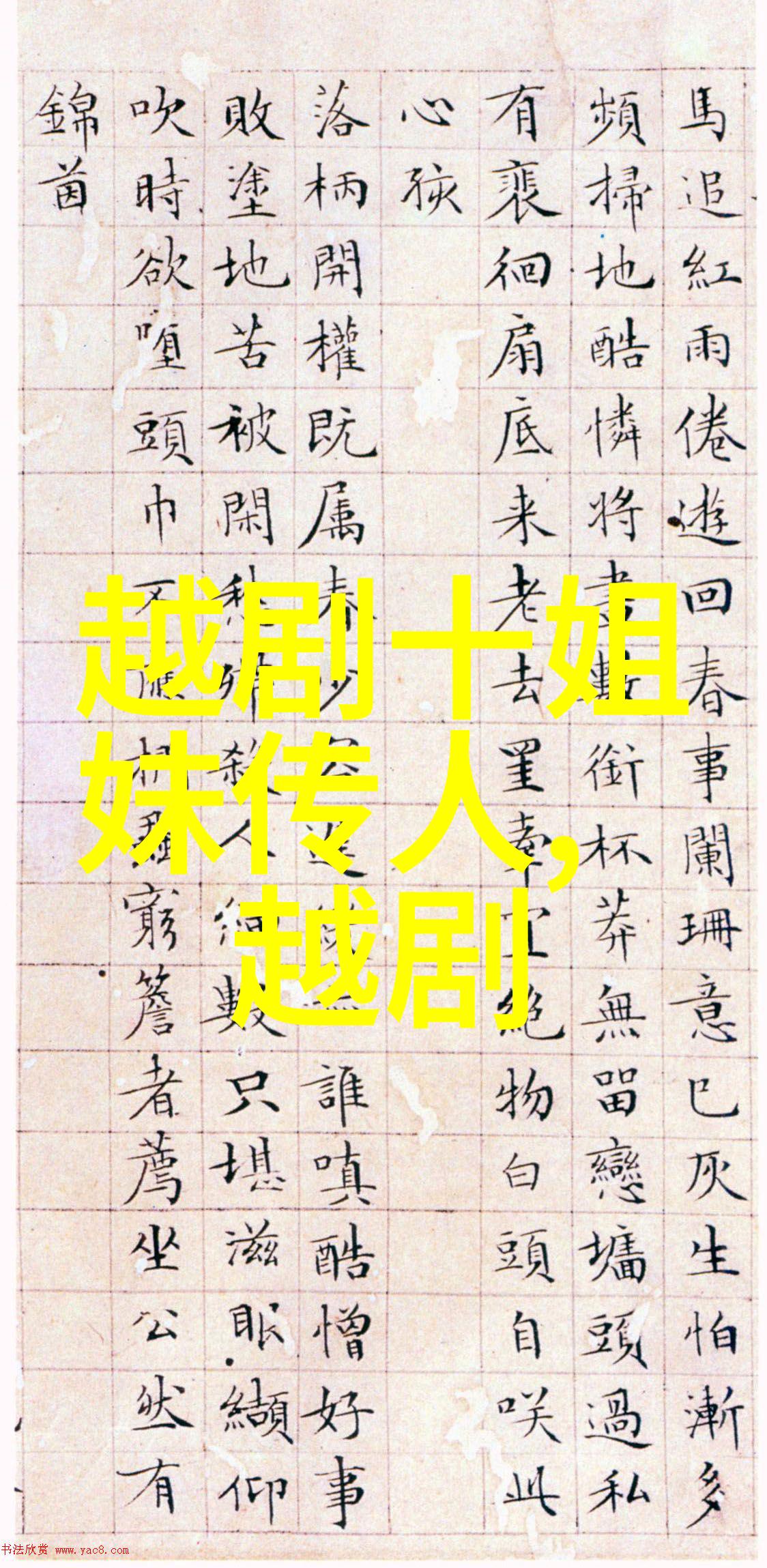

在这整个过程中,作为一种地方戏曲体裁,越剧始终保持着其根植于民间生活的本质,同时也逐渐接受并运用了来自不同文化背景下的一些新颖技巧。这一点尤为显著是在清末民初时期,当时由于社会变革加速,对传统艺术进行新的解读和改造成为一种潮流。在此背景下,不少当代音乐家将西方音乐理论应用于传统乐器上,从而创造出既符合古老韵味又带有一丝新意的声音效果。而这种结合,又恰好契合了当时社会对东西方文化相互借鉴提出的需求。

然而,即便如此,这并不意味着所有接触到的外来因素都能无缝整合进去,而是每一次这样的尝试都是经过深思熟虑,并且经历过一番艰难探索之后才会得到最终确定。而这种探索往往伴随着许多争议甚至冲突,最终是否能够成功地融入到更广泛的人类审美范畴内,则取决于它们是否真正解决了人们关于如何将不同的艺术语言有效沟通的问题。

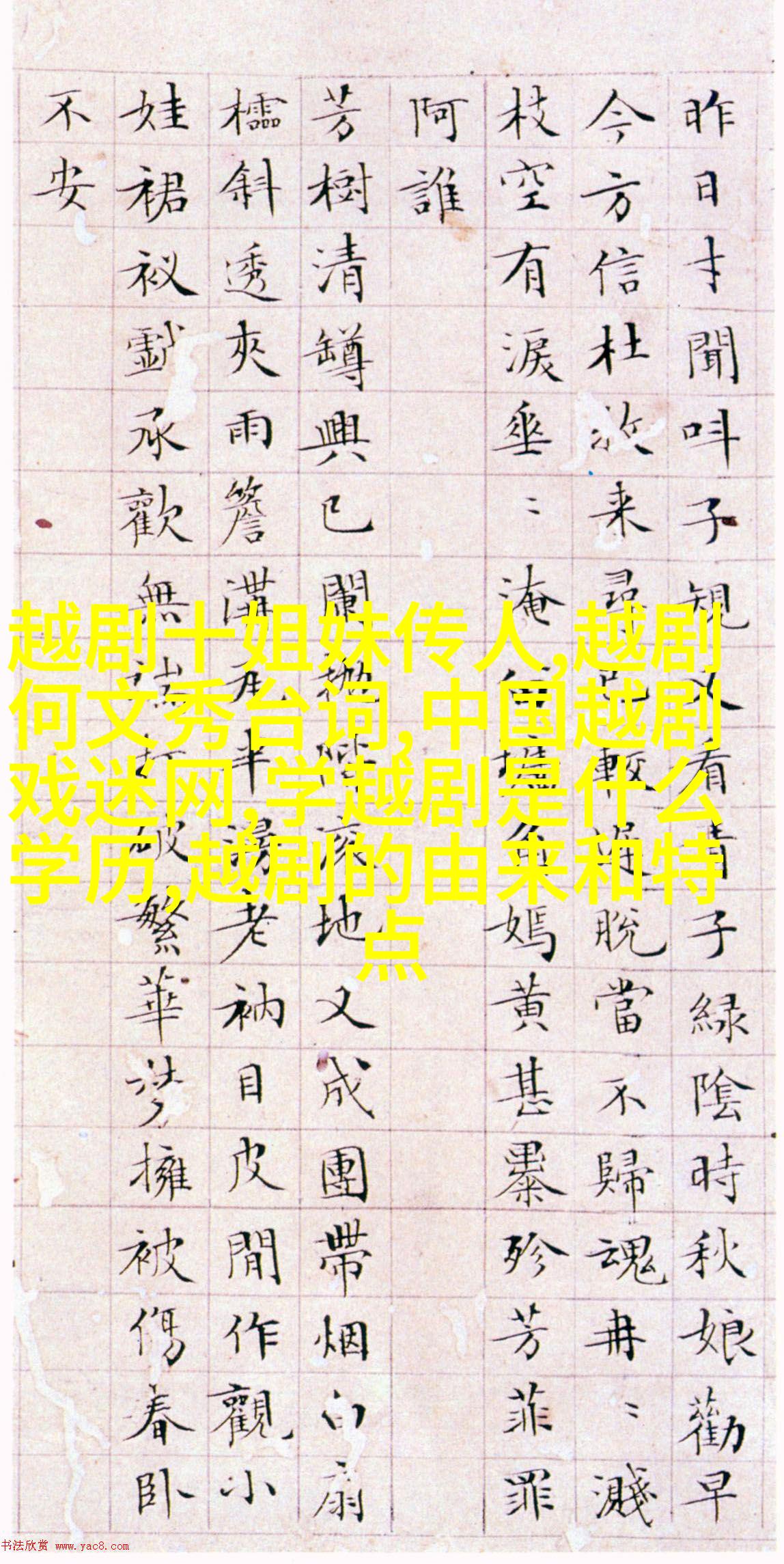

当然,由于历史原因,这样的尝试并非总是一帆风顺。有些时候,由于技术水平限制或者观众接受度不足,一些外来元素可能无法完全适应原有的形态或结构,因而不得不暂停使用或重新调整,以适应更为广泛的大众审美。但即便如此,那些曾经一度引起讨论的话题,却依然留给我们宝贵的经验教训,为今后的发展提供了一次次转换机遇。

总之,在对待外来的影响时,要既开放又谨慎,不仅要认识到它们带来的可能性,还要意识到潜在风险及挑战。只有这样,我们才能确保那些被采纳进入我们的传统艺术体系内部的心灵物质不会失去它自身独有的魅力,而是能够更加全面地满足现代人的审美需求,同时仍旧承载着那份久远而纯真的精髓——即使是在快节奏、高科技时代也依然闪耀光芒。