为什么京剧最初被称为“皮影戏”?

在中国悠久的历史长河中,戏曲艺术是文化传承和审美享受的重要组成部分。其中,京剧作为中国最具代表性、影响力和流传广泛的剧种之一,其起源故事颇有趣味。

京剧如何从“皮影戏”演变成为今天我们所知的艺术形式?

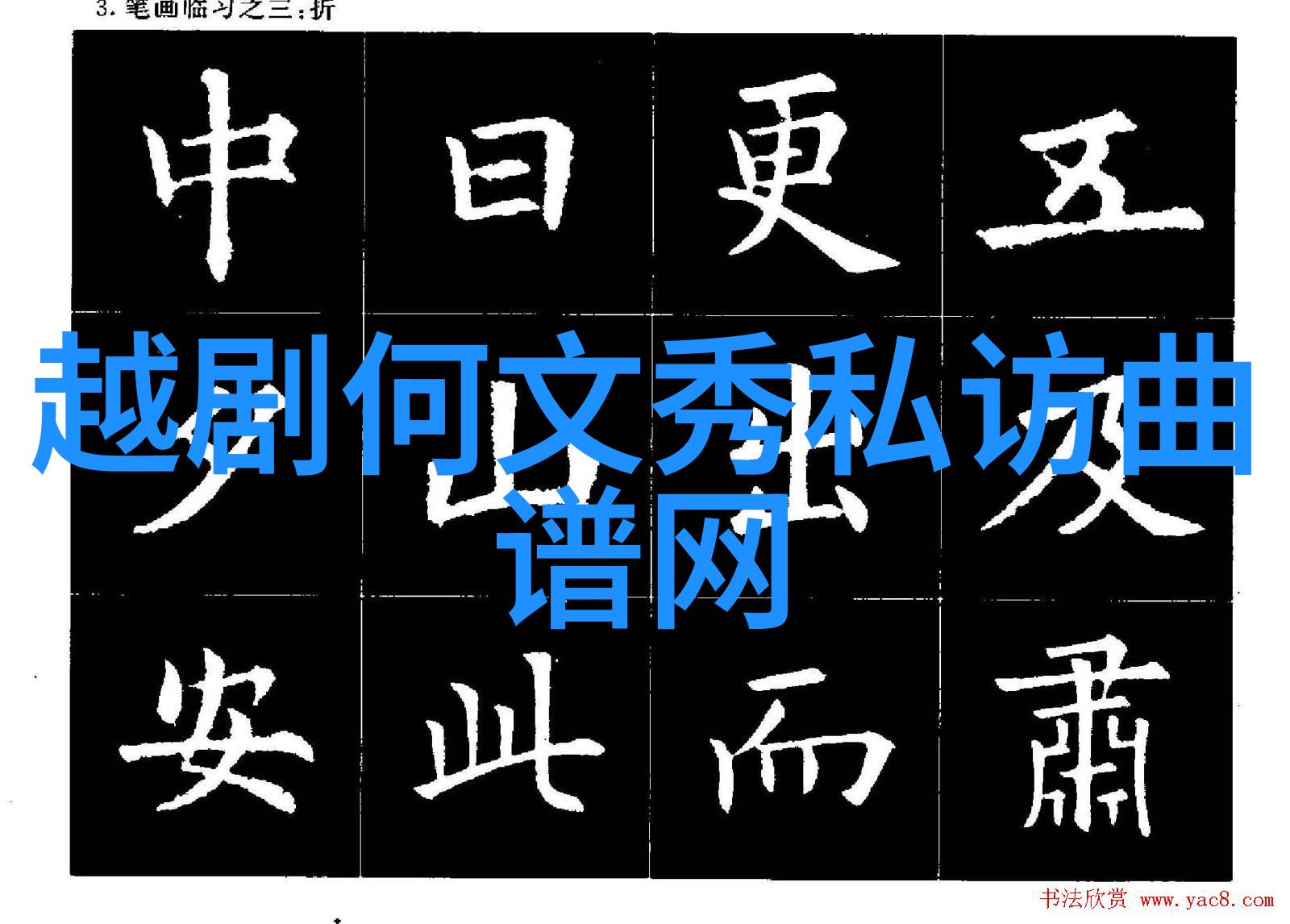

京剧最初被称为“皮影戏”,这并非偶然。它起源于宋代南方地区的一种民间娱乐活动——木偶戏。在那个时代,艺人使用木制或纸张制作的人物形象,用灯光投射在幕布上,再配以口语表演,以此来讲述故事。这种表演方式简洁直接,却能激发观众的情感共鸣。

随着时间的推移,这种木偶表演逐渐发展出了一套独特的手法,如扮相、动作、音乐等,并且开始吸收了其他地方的舞台艺术元素,比如武术、杂技等,使得这个曾经简单的小玩意儿逐渐成为了一个完整而复杂的大型舞台艺术。

什么因素促使“皮影戲”的转变?

多方面因素共同作用下,“皮影戏”才能够从一种边缘娱乐走向中心地位。首先,是社会经济发展带来的变化。当时随着城市化进程加快和商业活动增多,对娱乐需求日益增长,因此对于更高质量、更多样化的节目有了新的追求。

其次,文人墨客们对文学作品进行深入挖掘,他们将古典小说中的角色塑造与现实生活结合起来,为京剧注入了丰富的情感内容,让原本单一的话本式表演变得更加生动活泼。此外,由于元朝统治者的支持及后世皇室家族成员参与创作也大大提升了京剧的地位。

如何看待“皮影戲”的转型过程?

转型不仅体现在技术层面,也体现在内容和表现手法上。“皮影戲”的这一转变,不仅展现了当时社会文化环境对艺术形式影响之深远,而且也反映出了艺人的创新精神与适应能力。这一过程充分证明了任何一种艺术都可以通过不断探索与创新而达到新的高度。

同时,它也是一个学习历史教训的一个窗口。当今世界正处于快速变化期,对于任何行业来说,都应该保持开放的心态,不断寻求突破,以适应新时代新要求。无论是科技还是文化,只要敢于前行,就一定能够找到属于自己的位置和价值所在。

“皮影戲”为什么能够流传至今,而不是消亡?

尽管历经数百年的沧桑巨变,“皮影戲”依然能留住千秋大梦,这背后蕴含着许多原因。一方面,它拥有厚重而又浓郁的情感色彩,以及丰富多样的表现手法,使得观众即便是在现代都市繁华之中,也仍旧能找到它那独有的魅力;另一方面,这种天衣无缝般融合国粹与现代元素的能力,让它不仅保留了一份传统底蕴,同时也跟上了时代步伐,从而赢得了新的生命力和市场空间。

最后,在中华民族五千年悠久历史长河中,无论是哪个年代,“脉络相连”,每一步都承载着前辈们智慧与汗水,正因为如此,“品味岁月”,才能让我们更好地理解过去,更好地珍惜现在,更好地规划未来。在这样的背景下,我们不能忘记那些曾经用心呵护过这门美丽事业的人们,他们用血肉铸就了一段段传奇史诗。而我们的责任,就是继续他们的事业,将这份宝贵遗产发扬光大,让它永远绽放在人们的心田里生根发芽。