越剧十八里相送原唱考察:传统艺术与现代科技的融合探究

一、引言

在中国的多元文化中,越剧作为一种具有千年历史的戏曲形式,其独特的声音和舞台语言深受人们喜爱。其中,“十八里相送”这一情节经常被运用来表达离别之情,这种主题在传统文学作品中极为常见,如唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》中的“故人西辞黄河边”,至今仍让人感慨万分。在越剧中,这个情节往往通过歌唱来表现,尤其是原唱,那是一种纯粹的情感交流方式。本文旨在探讨越剧“十八里相送原唱”的文化内涵,以及它如何在当代社会中得到新的诠释。

二、越剧文化背景

越剧起源于明清时期,经过长期发展,它以浓郁的地方特色和丰富的情感内容,为中国戏曲艺术增添了新的篇章。这种地方戏最早流行于浙江省绍兴地区,因而得名“绍兴腔”。随着时间的推移,越剧不仅成为了一种重要的人民艺术,也成为了国家级非物质文化遗产之一。

三、原唱背后的意义

原唱,即指演员自己伴奏,而不是由乐队或其他音乐器械伴奏。这一技术要求演员具备高超的才艺,不仅要有良好的歌喉,还要能自弹自奏。而“十八里相送”这一情节,则通常涉及两个人物之间感情纠葛的一段故事,以悲伤或怀念的情绪为主线。这不仅体现了演员对角色内心世界细腻刻画,更展示了他们对音乐技巧精湛掌握。

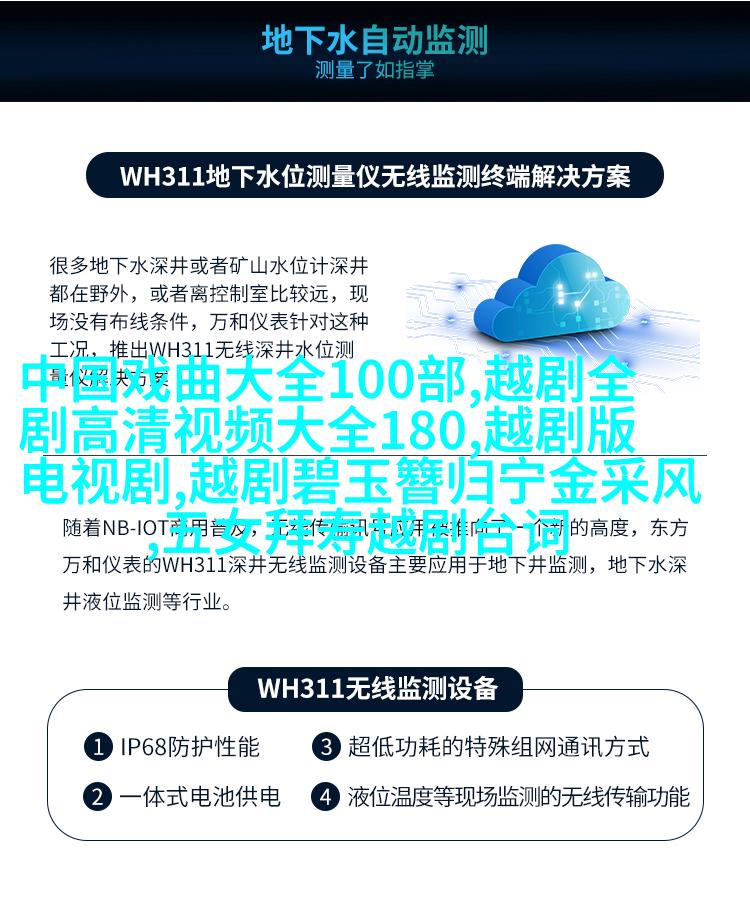

四、现代科技与传统艺术的结合

随着科学技术的大幅进步,对于古典艺术如越剧等进行数字化改造变得可能。例如,可以通过录音设备记录下每位演员的声音特点,再将这些声音编辑处理,使之更加接近自然,或增强听觉效果。此外,在数字媒体平台上播放原始录音或者重新制作出的版本,有助于扩大这个古老艺术形式到更广泛的人群,让更多人了解并欣赏到它。

五、跨界合作与创新发展

为了吸引新观众群体,并提升传统艺人的知名度,一些创意项目开始尝试将现代元素融入到原始文献中,比如加入电子音乐元素,或利用视觉效果来丰富表演内容。这类跨界合作不仅能够更新观众对于传统戏曲作品的认知,也为传承者提供了新的创作空间,从而促进了这门艺术形式向前发展。

六、结语

总结来说,“越劇十八里相送原唱”的研究不仅是一个学术问题,更是一个关于如何保护和发扬民族优秀文化遗产的问题。在信息爆炸时代,我们需要不断地寻找新方法去呈现古老但永恒美妙的事物,同时也需要我们珍惜并保护那些根植于历史土壤上的精神财富。