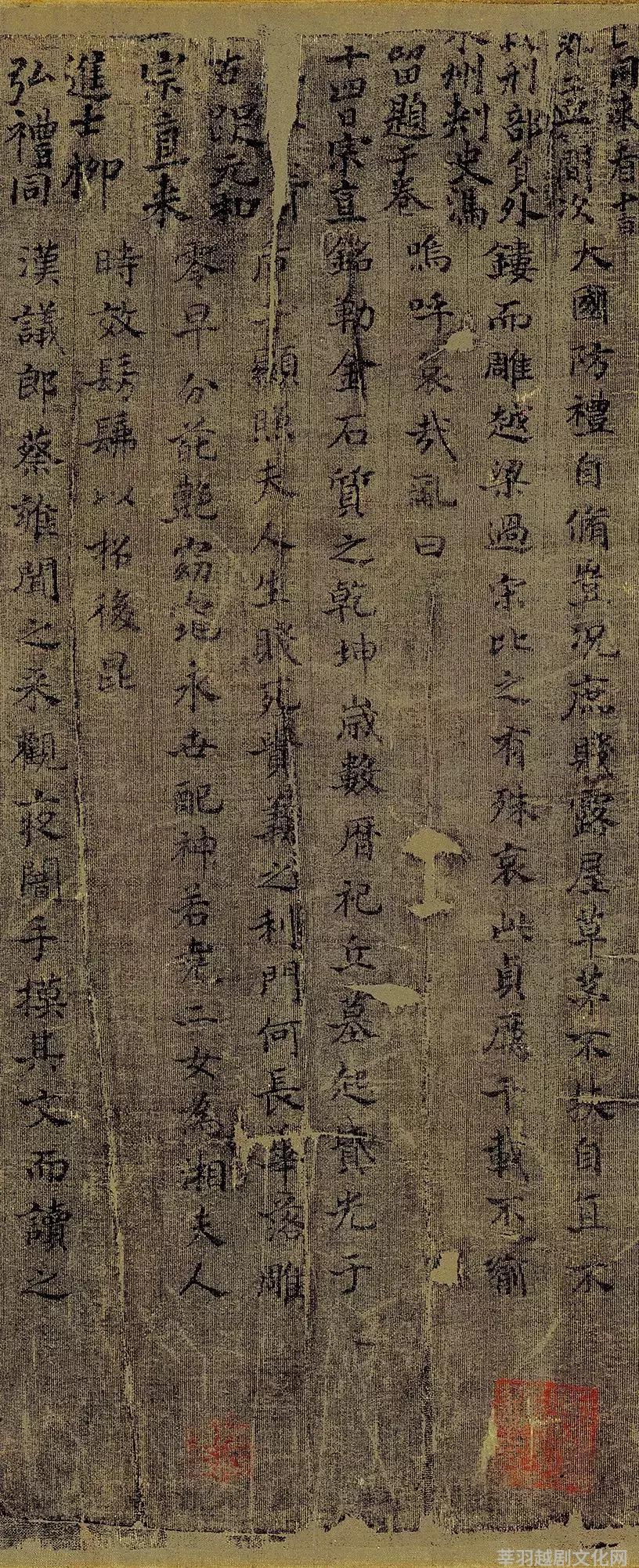

双目失明的富家才女春琴同她的仆人佐助之间,在和甘心受虐的过程中产生恋情。另一富家的恶少因追求不到春琴而恼羞成怒,竟趁春琴沐浴之际,派人用沸水去烫浇这位盲女的脸。春琴被毁容后,由于深爱佐助,不愿对方看到自己恐怖的面孔,便要求他永远离去。谁知佐助毅然自刺双目,使得他俩得以同在黑暗中,获得平衡而永恒的互爱——这是新越剧《春琴传》告诉我们的惨烈故事。 什么是真正的爱?那是一种奉献,为爱可以舍却自身的一切。佐助从残忍自戕行为中,体味到一种彻底的快感。他觉得世界变得犹如极乐净土,他狂喊:“我看见了!看见了!”原来,以前当春琴对某一环境或事物直言所感时,佐助只能随声附和,如今他终于走进了她的世界!这一对盲人夫妻,眼不见为净,能够更多地用心灵来互相感应。眼前漆黑一片,心底大放光明,这种幸福的体验,岂是肉眼凡胎所能得到? 故事发生在江户时期的日本,曹路生的剧本改编自谷崎润一郎的小说《春琴抄》。谷崎以强烈的主观热情,创造一种摇荡着的情绪和气氛,使读者沉溺在官能和知觉的世界里。这是一个虚构的、唯美的世界。面对浮夸、喧闹和追名逐利的世界,《春琴传》最感动我们的是对人类之爱的执着精神,以及那种处之泰然、心静如水的境界。 春琴有世家小姐、三弦琴高手的身份,极其矜持而清高。她因生理残疾而孤独古怪,常有一种故意刁难人的心理,弄得佐助动辄得咎。春琴肆虐时,甚至以钢针一般的头簪去刺痛佐助的手背,而佐助竟能乖乖地忍受。他俩晚上是事实上的夫妻,而白天则严格地按照主仆之礼、师徒之别行事,尊卑照常。产下婴儿之后,在父母面前,春琴还矢口否认与佐助的关系说:我怎么会同这样一个下人去风流呢?《春琴传》刻画了一个女子,她的美是一种缺陷美。这个民族的群体性格自有其特殊性和极致性,比如切腹就是别的民族所没有的(更有甚者是集体切腹,还要举行仪式)。《春琴传》以另一种方式,演绎了这类极致的性格和人生。 把外国小说改编成戏曲,现在比较时兴取其故事框架,剧中人换上中国名字,穿上戏曲行头,搬到中国土地上来演绎,这就是我们常说的“莎士比亚(或易卜生等)中国化”。但《春琴传》的编导没有“跟风”。这个故事如果发生在中国,就不会像发生在日本那么典型。编导不仅把戏剧场面留在日本,还着力刻画残疾人之病态心理及其在仆人身上的发泄。观众最后发现,该剧所呈现的人性美,竟是以这些“恶”行作为基础来实现的。 舞台上“恶行”蓄势既久,便出现转机:春琴发现佐助领悟到她心中的旋律,于是又一次面对他拔下头簪——观众以为又要以针刺手,正揪着心呢,然而这一次不是,导演让春琴虚晃一枪,最后把头簪郑重交付到佐助手中,完成了赠送定情物的动作。原来,肆虐、发泄者的内心是十分脆弱的,她也有柔情似水的一面。以往我们欣赏文艺作品时的习惯思维是看“”,如今《春琴传》所演绎的可谓是“真恶美”。它提供了以“恶”来构建另一类舞台美学的可能。正如谷崎润一郎所说:“我的心思考艺术的时候,我憧憬恶魔的美,我的眼反观生活的时候,又受到人道警钟的威胁”。 导演郭晓男曾在日本生活和工作,捕捉到日本文化中的某些深层意象。《春琴传》舞台处理上的显著特色,是一个“静”字。演戏时,演员的心理动作多于外部动作,表现出一种凝重感。盲人习惯于以听觉来判断事物,内心寂静,于此,导演找到了形式和内容的结合点。为把心静下来演戏,他要求所有演员在演出之前集体静跪十五分钟。这一段幕内的舞台“跪”景,非常感人。幕启,拨弦叮咚,笛声悠扬。演员的歌唱显得收敛含蓄,绝无喊叫之嫌。打击乐的音响与众不同,突出了日本的击打式木鼓,无铜响之噪耳,惟清音之幽然。全剧以雪作为物象来贯穿,取其润物无声,强化导演所追求的一种基本静态;取其颜色洁白,反衬盲人眼前的一片黑暗;取其触觉冰冷,隐喻尘世之无情和日本文化的内敛以及某种冷酷韵致。 剧情悬念迭起,戏演得很精彩,可是观众席上从未出现过热烈鼓掌。全剧的神秘感和凝重感,幽玄性和思辨性,使观众心无旁骛,几乎鼓不起掌来。凡是好的艺术,必以境界为上,并不讨取廉价掌声。关于这一点,先哲余叔岩有一段箴言:你必须按照艺术规范来演,观众鼓掌是这么演,不鼓掌也这么演;他手上不拍心里拍,也很好;如果他剧场里没拍手,回到家里叫好,那也证明你做对了。信然。 这样的舞台呈现是越剧的吗?是,又不是。吴小平和刘建宽写的音乐取材于日本民谣,色彩明丽;胡梦桥设计的唱腔则是弦上弦下,未离本体。二者结合,新意盎然,当然,也许过渡得再自然些会更好。表演方面,模仿日本人的生活形态很逼真,而“的笃班”的传统功能淡化了。总体看来,《春琴传》的风格有点像轻歌剧或音乐剧。 郭晓男要求自己的作品“一戏一格”。越剧较少历史包袱,非但表演方式未曾凝固,而且包容性还很强。它是惟一走通“全女班”道路的剧种,形成于当年上海租界,有着“都市戏曲”的基因,因此对越剧不应以京昆的标准衡量之。如今越剧面临时代挑战,面临“适者生存”的课题,我们何不给它松绑,尝试各种应对措施和发展的可能性?或许将来哪一天,女子越剧走上日本“宝塚”的道路,也未尝不可。不过我不同意一窝蜂地都去移步换形。艺术的嬗变有其自然过程,需要顺其规律,不会一蹴而就,也不能任凭草莽英雄以时尚的名义去任意拨弄。我认为应该提倡“喜新不忘旧”,因戏制宜。 刚刚走过百年历史的越剧,本质上是一种俗文化。近年郭晓男执导了一批越剧,多数是“俗中见雅”,有其一贯的美学追求。表演《春琴传》的浙江越剧志士仁人,希望把越剧带进知识分子的视野,其志可嘉。在文化结构中,大致可分为大众文化和精英文化,历史证明引领时代前进的是后者。虽然精英文化不一定很快产生经济效益,但它是可以产生持久影响力的。我还希望,《春琴传》将来会在日本或其他地方,开拓出一片演出市场来。 在肯定这出戏“大节”的同时,我曾对晓男提出过一些技术上的意见。窃以为由“跪”的基本形态和“静”的意象境界所造成的表演格局,好处是样式感鲜明,缺点是难以尽显四功五法。据说两位主演蔡浙飞和章益清,浑身是功夫,何不让她们多展现一些呢?我不是说非要满台热舞、腾翻跌扑,而是希望在不破坏独特样式感的前提下,对肢体语言进行提炼,使《春琴传》的戏曲化程度再高一些。 (摘自 《文汇报》)